施工に適しているのは、気候が安定している 春や秋 です。

次のような環境では仕上がりに悪影響を与えるため、施工は避けてください。

気温が5℃以下(冬場など)

気温が35℃以上(真夏など)

湿度80%以上(梅雨時など)

春や秋以外でも施工できるの?

もちろん可能です。

屋内の場合

工場などは、お盆や年末年始など、長期休暇に合わせて施工されることがほとんどです。

室内の場合は、空調などを使って適切な温度に調整すれば問題ありません。

屋外の場合

雨の日は避け、天気予報で気温を確認しながら施工日を決めることをおすすめします。

当社では、よい条件でない環境下でやむを得ず作業をする場合、専用の送風機を使用して乾燥を促進しますので、安心してお任せください!

また、当社の製品は受注生産のため、できるだけ使いやすい状態でお届けできるようにしています。

そのため、季節や気温に応じて硬化材の種類を変えることもあります。

適していない日に施工をしたらどうなるの?

気温が5℃以下(冬場など)

硬化が遅れ「カブリ」「しわ」「軟化」が発生します。

カブリ

塗膜表面が 白く濁ったり、曇ったように見える現象が発生する。

しわ

塗膜表面に シワ状の凸凹が出る現象が発生する。

軟化

硬化した塗膜が 柔らかくなり、爪で押すと跡が残るような状態になる。

気温が35℃以上(真夏など)

混合してから固まり始めるまでの時間が極端に早まり「ダマ」「コテむら」「塗り継ぎ不良」が発生します。

ダマ

材料が固まって塊になってしまい、仕上がりがデコボコになったり、見た目が悪くなる。

コテむら

コテで平らに塗ったはずなのに、厚みや表面が均一でなくなり、見た目が悪くなるだけでなく、掃除がしにくくなる。

塗り継ぎ不良

境目がうまくつながらず段差や色ムラができるだけでなく、剥がれやすくなる。

湿度80%以上(梅雨時など)

「白化」「つや引け」「硬化不良」「発泡」などが起きやすく、仕上がりが不安定になります。

白化

塗布した床の表面が結露し、水分が塗膜内に取り込まれて硬化することで、白っぽく濁った感じになる。

つや引け

結露した水滴が塗膜表面に付着したまま硬化することで、本来の光沢がなくなりマットな感じになる。

硬化不良

乾きが遅れ、正常な塗膜が作られず、いつまでもベタついてしまう。

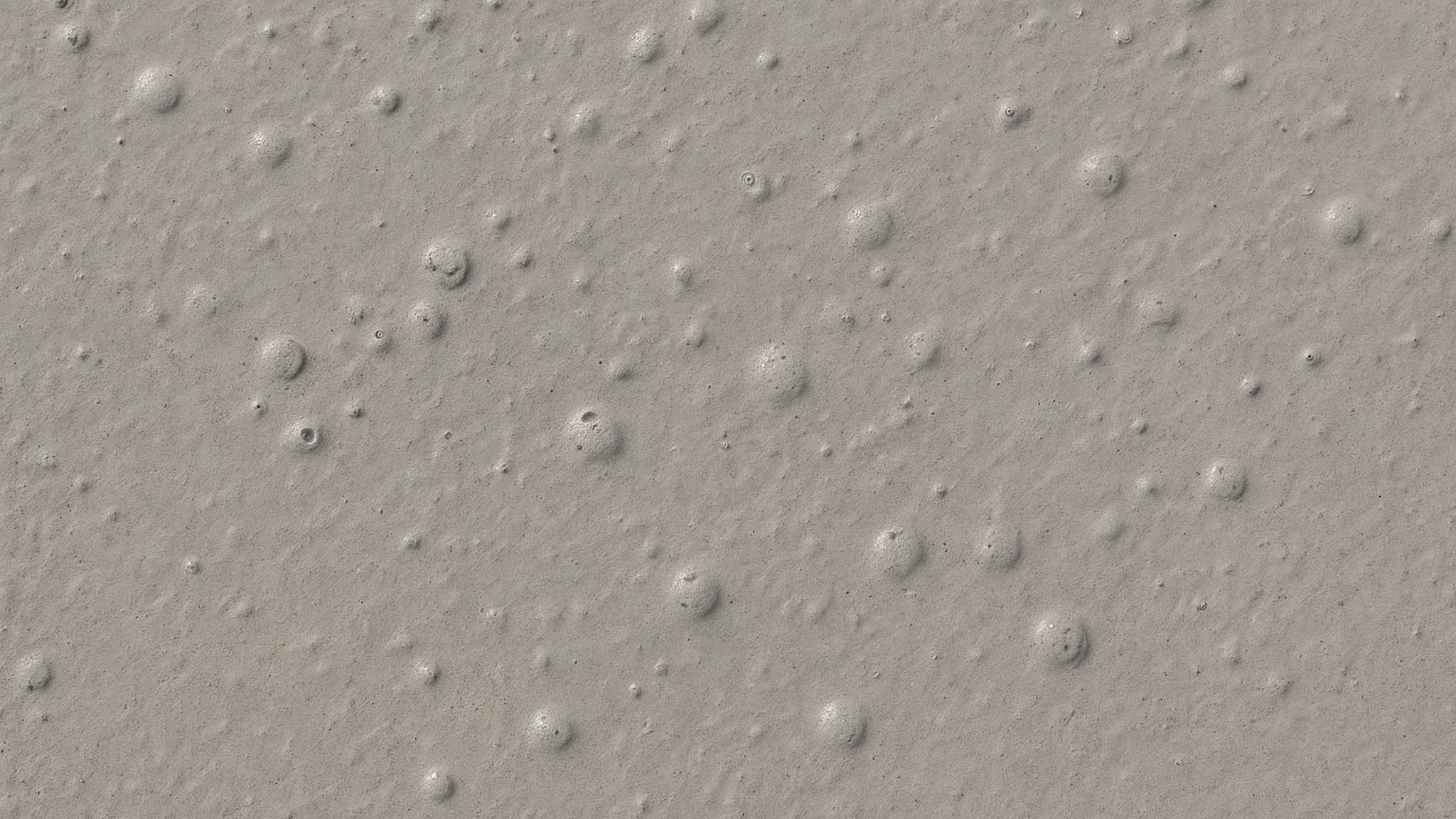

発泡

空気中の水分や下地コンクリートの水分が多いと化学反応の途中で水分が気化して小さな泡になり、空洞ができて盛り上がる。

これが表面の層に閉じ込められると発泡になり、小さなブツブツが見える状態になってしまう。

失敗してしまったらどうすればいいの?

塗膜の上にそのまま重ね塗りをすると、密着が悪くなり剥がれてしまうことがあります。

まずは、現在の状態を写真などで確認させていただければ、最適な対応方法をご提案させていただきます。

塗り重ねる前に、ぜひご相談ください。